| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~18:30(最終受付18:00) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / | / |

| 9:00~17:30(最終受付17:00) | / | / | / | / | / | ★ | ★ |

日曜診療:休憩時間12:30~13:30 休診日:祝日

約60台

★患者様受け入れ制限のご案内★

現在、当院ではこれまでご通院頂いている患者様の利益を守るために、誠に勝手ながら、一部ご予約を制限しております。

・予約キャンセルの多い方(お約束を守って頂けない方)はご予約を承れないことがございます。

・定期通院をご希望されない方は他院への通院をご提案することがございます。

何卒ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。

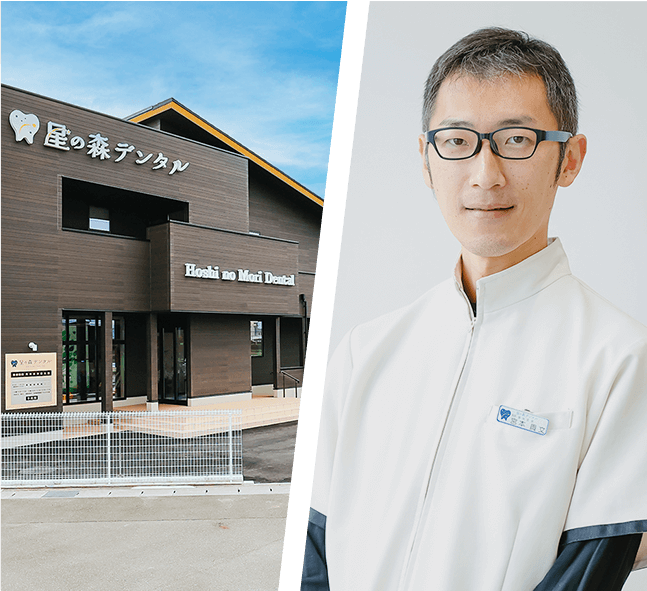

<ネット予約可能>歯医者ならあま市の星の森デンタルへ

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~18:30(最終受付18:00) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / | / |

| 9:00~17:30(最終受付17:00) | / | / | / | / | / | ★ | ★ |

日曜診療:休憩時間12:30~13:30 休診日:祝日

ホームページをリニューアルしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス対策について

年代を問わず星の森でよかったと

思っていただける

そんな医療を提供します

専門性の高い

専門性の高い 話しやすい・通いやすい・

話しやすい・通いやすい・

トリートメントコーディネーターが

いる歯医者さん

治療内容に関する不安や疑問、費用のことなど、トリートメントコーディネーターが患者さまに分かりやすくご説明いたします。歯科医師に直接聞きにくいことも、トリートメントコーディネーターを通してご相談いただけますのでご安心ください。

全室個室、半個室の

プライベート空間

当院の診療室は全室個室、半個室になっています。カウンセリング専用の個室もご用意しているため患者さまとしっかり話せる環境を整えています。あま市で歯医者をお探しなら星の森デンタルへご相談ください。

痛みや不快感を

痛みや不快感を

光学印象

適切な麻酔

静脈内鎮静対応

痛みや不快感を

痛みや不快感を歯科治療は痛みや怖さがあるかもしれません。当院では適切な麻酔の使用を行い痛みの軽減に取り組んでいます。また、診療中の不快感をなくすため、光学スキャナーを用いた印象採取を行っています。

お子さまやお子さま連れでも

お子さまやお子さま連れでも

お子さまやお子さま連れでも

お子さまやお子さま連れでもお子さまが待ち時間でも退屈しないようキッズルームをご用意しています。また、ベビーカーのまま入れる個室やおむつ交換台も設置しています。お子さま連れでの診療もご安心ください。甚目寺の駅近で歯科治療なら星の森デンタルにお任せください。

ベビーカーのまま

入れる個室

おむつ交換台

多目的に使用するホールで、お子さまのかみ合わせトレーニングを行います。

食育教室なども開催予定

他の人の目が気になることがないよう個室診療室もご用意しています。

徹底した

徹底した

皆さまが安心してご来院いただけるよう、患者さまごとの器具の洗浄・滅菌はもちろん、

院内の空気感染の予防など衛生管理を行っております。

滅菌スペース

滅菌器

使い捨て製品の活用

当院では、むし歯治療や歯周病治療など

一般的な保険診療だけでなく

専門的なケア・治療も行っています。

歯に関するお悩みはあま市甚目寺駅近くの

星の森デンタルへご相談ください。

口腔外科の担当医として3次救急(救命救急センター)にも携わっていた経験をいかして、地域の皆さまに安心して通っていただける医院にしていきたいです。

患者さまの力だけで病気を治すことは難しいことと同じく、歯科医師だけで治療することも困難です。患者さまと歯科医師やスタッフがお互いの力を合わせて初めて治療がうまくいくと考えています。

そのためにも患者さまとの会話を大切にしておりますので、お悩みのある方はお気軽にお声をかけてください。

前職では特殊診療外来を中心に、県外から通ってくださる患者さまも少なくありませんでした。また、歯科衛生士専門学校の指導教員として地域貢献や教育に尽力して参りました。これからも多くの方々に医療を提供するだけでなく地域活性化も含めて協力していきたいです。